Морфологические признаки

Морфологические признаки

Насаждения вишни состоят из надземной части и корневой системы, между которыми существует тесная связь. По проводящим сосудам древесины вода и растворенные в ней соли продвигаются из корневой системы к точкам роста надземной части, а из листьев по сосудам коры происходит отток продуктов фотосинтеза к корням.

Надземная часть у вишни состоит из ствола (у древовидных сортов), скелетных и полускелетных ветвей, однолетних веток и обрастающих веточек.

В кроне дерева бывают следующие виды почек: вегетативные (ростовые), генеративные (цветочные), спящие, а на многолетней древесине и горизонтальных корнях образуются придаточные почки, образующие сильно растущие побеги.

Ростовые почки формируются на концах побегов и сбоку в пазухах листьев, и из них вырастают побеги разной длины.

У вишни цветковые почки простые, листовые части у них отсутствуют или находятся в зачаточном состоянии и поэтому из них развиваются только цветки. У некоторых сортов вишни встречаются смешанные почки, которые содержат зачатки цветков и побегов и чаще проявляются у молодых деревьев. Формируются цветковые почки на приростах текущего года и букетных веточках (рис. 1).

Рис. 1. Плодовые образования

Спящие почки представляют собой как бы скрытые, недоразвитые точки роста, мало заметные и редко трогаются в рост. В зависимости от сортовых особенностей в пазухах листьев могут закладываться одиночные и групповые почки, из них одна ростовая, а остальные – цветочные. У вишни при высоком уровне агротехники чаще формируются групповые почки, а при низком – одиночные.

Побеги, образовавшиеся в период вегетации, делятся на ростовые, плодовые и смешанные, а их образование зависит от состояния и силы роста. Ростовые побеги более длинные, несут на себе только ростовые почки. Плодовые или обрастающие веточки имеют боковые цветковые почки и только верхушечную – ростовую. Длина плодовых веточек не превышает 12–20 см. В местах прикрепления плодов на веточке остаются рубцы, а к осени она оголяется и только в концевой части имеется побег с листьями. Некоторые сорта вишни плодоносят преимущественно на коротких плодовых образованиях (длиной 0,5–1,5) см, которые называют букетными веточками с наличием укороченных междоузлий. На вершине их формируется множество почек, одна из них ростовая, а по бокам 3–8 генеративных почек. Ростовая почка дает очень слабый ежегодный прирост, на котором снова закладывается множество почек. Продолжительность жизни букетных веточек 3–4 года, а иногда и более лет, но зависит это от особенностей сорта и уровня агротехники. На смешанных побегах длиной 25–40 см закладываются как генеративные, так и ростовые почки, из генеративных почек развиваются цветки и плоды, из ростовых – побеги.

По характеру плодоношения сорта вишни условно разделяют на две группы: кустовидные и древовидные. Вишня первой группы плодоносит на однолетних ветках и меньше – на букетных веточках; второй – главным образом на букетных веточках, и приростах прошлого года. У кустовидных вишен на коротких однолетних ветках (15–20 см), кроме верхушечной, все боковые почки генеративные.

После сбора плодов такие веточки оголяются, а ежегодно плодоношение передвигается на периферию кроны. Для увеличения плодоношения требуется создание оптимальных условий для роста.

У сортов кустовидной вишни плоды темно-красного или черного цвета с окрашенным соком и носят название морели (гриоты), у древовидных – розового цвета с неокрашенным соком, менее кислые, чем морели, и их называют аморелями.

Кустовидные вишни представляют собой небольшие деревца или кусты, имеющие шаровидную крону с пониклыми, тонкими ветвями и побегами. Насаждения недолговечны, способны образовать корневую поросль. Плодоношение сосредоточено преимущественно на приростах предыдущего года и незначительно – на букетных веточках.

Группа сортов древовидной формы представляет собой деревья высотой до 7 м, с выраженным стволом и крепкими скелетными ветвями. Характерной особенностью этой группы вишен является смешанный характер плодоношения – на букетных веточках и на однолетних побегах. Кустовидные вишни являются более скороплодными, чем древовидные.

Корневая система. Корни плодового дерева выполняют важную роль: закрепляют его в почве, поддерживая в вертикальном положении; обеспечивают растение влагой и необходимыми элементами питания.

В благоприятных условиях рост корней происходит почти круглый год. В течение вегетационного периода наблюдаются две волны активного роста: первая – в весенне-летний период, вторая – осенью. Мощность развития корневой системы связана с физико-химическими свойствами почвы, ее плодородием, мощностью гумусового горизонта, типом подвоя, возрастом деревьев и применяемой агротехникой.

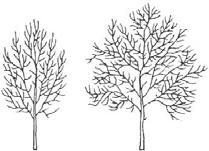

Корневая система деревьев вишни размещается на глубине 15–70 см, основная масса корней размещается на глубине 20–40 см, но с возрастом корни проникают на глубину до 160 см. Диаметр распространения корневой системы превышает диаметр кроны в 1,5–2,2 раза (рис. 2). Корневая система вишни на рыхлых, плодородных почвах развивается мощно, проникает глубже и дальше уходит в стороны, чем на уплотненных и бедных питательными веществами участках.

Рис. 2. Корневая система у вишни сорта

Корни сортов, привитых на магалебскую вишню, проникают в почву глубже, чем корни подвоев кислой вишни. У корнесобственных вишен корневая система размещается в почве поверхностно по сравнению с привитыми, лучшими для них будут более тяжелые и влажные почвы.

Насаждения вишни нередко дают корневую поросль, которая увеличивается при подмерзании, старении деревьев и в случае механических повреждений. Корневые отпрыски образуются на горизонтальных корнях, залегающих на глубине 15–25 см. Чтобы избежать сильного повреждения корней, в зоне размещения глубина обработки почвы должна быть под кроной не более 8–12 см, а в междурядье, свободном от корней, – на глубину 15–20 см.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 1. Понятие о сорняках и их морфологические признаки

Глава 1. Понятие о сорняках и их морфологические признаки Сорняками в узком смысле слова называют дикие или полукультурные растения, которые не возделываются человеком, но засоряют обрабатываемые им угодья. Необходимо различать собственно сорняки, являющиеся

Глава 2. Морфологические признаки сорных растений

Глава 2. Морфологические признаки сорных растений Большое количество сорных растений относится к покрытосеменным растениям. Они делятся на два класса: двудольные и однодольные.Самыми многочисленными представителями однодольных являются злаки. После прорастания семян

Морфологические признаки и биологические особенности

Морфологические признаки и биологические особенности В настоящее время путем направленного скрещивания создаются сорта с желаемыми комбинациями признаков. Для выведения новых сортов черешни селекционерами использовались дикая черешня и вишни кустовидная (степная),