Освоение территории

Воплощению проекта в жизнь должно предшествовать освоение участка. Это подразумевает мелиоративные мероприятия, дренаж и улучшение структуры почвы.

Имеющиеся на участке пни необходимо выкорчевать (если на стадии проектирования им не была отведена какая-либо декоративная роль, например в качестве оригинальных скамеек и стола). Если есть ямы, то их заполняют привезенным грунтом и плодородной почвой. Планируя территорию, не стоит стараться привести поверхность к идеально ровной, иначе есть риск повредить основной рельеф участка, изменить естественные стоки поверхностных вод. Это важно еще и потому, что при сохранении рельефа и имеющихся насаждений не нарушается воздушно-водный режим поверхностного почвенного слоя. Кроме того, как мы уже говорили, все особенности способны обогатить дизайн участка.

Если участок находится в низине, в которой могут скапливаться поверхностные (талые и дождевые) воды и близко подходят грунтовые, то мелиоративные мероприятия становятся насущной необходимостью. Пренебрежение ими может привести к тому, что будут вымерзать фруктовые деревья и плодово-ягодные кустарники, плохо расти однолетники, вымываться почва, затапливаться подвальные помещения, разрушаться фундамент дома, стены станут отсыревать, начнут развиваться грибы и плесень на них и т. п.

Мелиорацию участка нужно начинать весной, так как во время стока талых вод вы сможете определить, в какую сторону понижается поверхность, что поможет правильно расположить дренажную систему. Основное назначение дренажа – предотвращение заболачивания почвы и разрушения сооружений на участке. Обычно дрены прокладывают поблизости от строений и параллельно садовым дорожкам. При этом соблюдают расстояние между домом и дренами, как минимум, 2 м. Кроме того, они не должны приближаться к деревьям, корни которых могут страдать от избытка влаги.

По ручью времени

Парк Ихэюань представляет собой своеобразную коллекцию уменьшенных копий наиболее красивых и эффектных ландшафтов Китая. Центральное место парка – гора Ваньшоушань и озеро Куньминху, которые являются имитацией территорий, раскинувшихся южнее Янцзы.

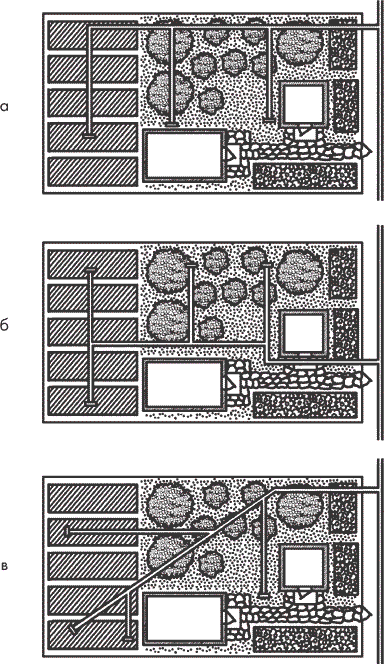

Глубина залегания подпочвенных вод, тип и особенности грунта, рельефа участка определяют ширину и глубину дрен. Дренажная система состоит из главного дренажного канала, который может закладываться вдоль границы участка, по его центру или диагонали (рис. 16).

Рис. 16. Размещение дренажной системы на участке: а – вдоль границы; б – по центру; в – по диагонали

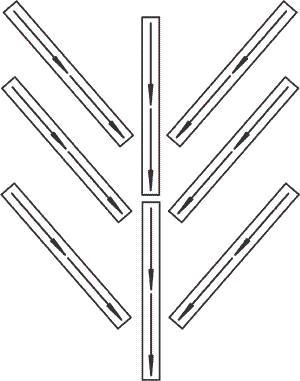

Дренажная система может быть открытой и закрытой. Первая представляет собой канавы глубиной 1–1,2 м со стенками, вырытыми под углом 20–30°. Такая система является оптимальной для равнинных участков, на которых устройство дренажной системы, требующей уклона, связано с большой трудоемкостью. В эти канавы должна стекать талая и дождевая вода с крыш. При пересечении канавой дорожки над ним устраивают мостик. Если такая дренажная система не будет препятствовать решению дизайнерских задач, то можно ею и ограничиться. Но дренажные канавы могут занимать достаточно большую площадь (что особенно важно при незначительных размерах территории) и нарушать структуру сада и огорода. В этом случае единственный выход – устройство закрытой дренажной системы, которая необходима и при близком залегании грунтовых вод. В этом случае под землей прокладывают керамические или перфорированные пластмассовые трубы диаметром 100 мм. Чтобы создать условия для оттока воды, главный канал дренажной системы прокладывается с уклоном 1: 40. От него на расстоянии друг от друга 4–5 м (при глиняной почве), 7–8 м (на суглинке) и 12 м (на песчаных почвах) могут идти боковые дрены (рис. 17).

Разветвленная дренажная система оптимальна на большом по площади участке. Если территория ограничивается несколькими сотками, то можно заложить так называемый кирпичный дренаж. Для этого на участке выкапывается траншея, направленная одним концом к дренажному колодцу, и заполняется кирпичным или бутовым боем, который прикрывается слоем гравия, перевернутым дерном и засыпается грунтом (его насыпают с учетом осадки в виде горки).

Рис. 17. Схематичное изображение закрытой дренажной системы

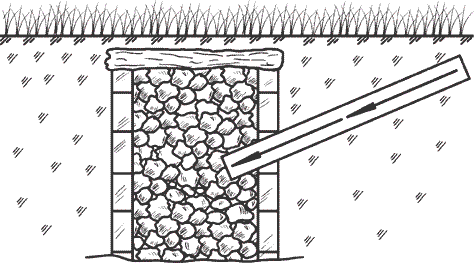

Чтобы дренажная система работала эффективно, нужно обеспечить отведение вод самотеком либо с помощью насоса в овраг или декоративный водоем. Примером водосборника может служить колодец глубиной, как минимум, 2 м и диаметром 1–2 м, стенки которого выложены кирпичом без применения раствора. Колодец наполняют кирпичным или бутовым боем и засыпают слоем торфа (для предотвращения заиливания) и грунта (рис. 18).

Рис. 18. Устройство дренажного колодца

Если позволяют средства, то закрытую дренажную систему можно устроить с применением пластмассовых труб последнего поколения. Их производят из поливинилхлорида, внешне это гофрированные перфорированные трубы, снабженные ребрами жесткости, благодаря которым нагрузка от грунта равномерно распределяется по всей трубе, обеспечивая длительную ее эксплуатацию. Многочисленные отверстия эффективно пропускают воду. Дренажные трубы могут снабжаться фильтрами, изготовленными из геоткани или кокосового волокна. Причем характер фильтра подбирается для конкретного вида почв. Например, на глинистых предпочтительны фильтры из кокосового волокна, а на песчаных, супесчаных или торфяных – из геоволокна. Объяснение простое: все зависит от того, есть ли опасность забивания отверстий песком или илом. Где такого риска нет, можно укладывать трубы без фильтра.

По ручью времени

Для направлений садово-паркового искусства Китая характерно то, что в основе проектирования садов и парков лежат природные ландшафты. В результате композиции выглядят настолько естественными, что не воспринимаются как рукотворные, скорее как образцы живописи. Одна из главных составляющих этих садов – вода. Кроме того, сады и парки Китая изобилуют различными сооружениями, скульптурой, фонарями и пр.

Дренаж из пластмассовых труб укладывается следующим образом. Выкапывается траншея, в которую насыпается дренажный слой (можно использовать гравий или щебень) толщиной до 15 см и с уклоном по всей длине не менее 0,005°. Используя тройники, отводы и другие фасонные детали, собирают трубопровод. Его кладут на дренаж, засыпают щебнем или гравием (слой также не менее 15 см). При этом очень важно не нарушить направление уклона. Траншею заполняют водопроницаемым грунтом и плодородной землей. Такие дренажные системы снабжаются железобетонными или пластмассовыми колодцами. Если все сделано правильно, то в ближайшие 50 лет можно ни о чем не беспокоиться.

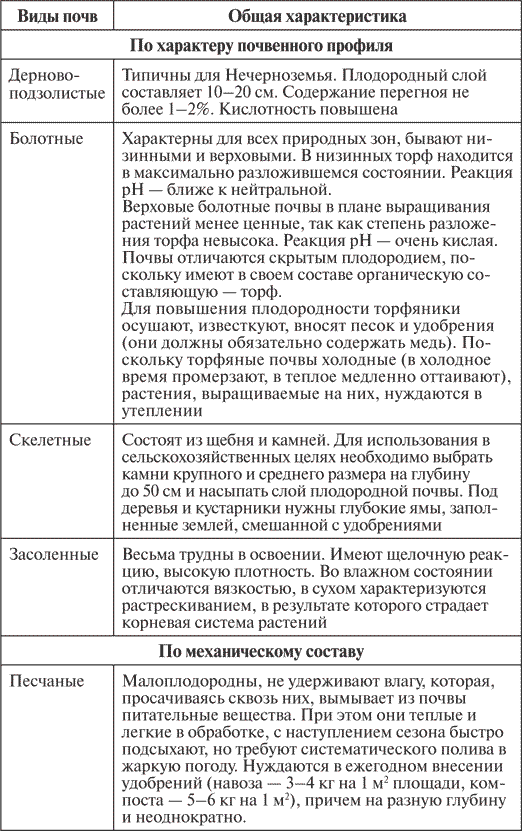

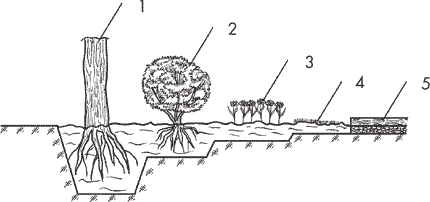

Освоение участка немыслимо без подготовки земли для выращивания декоративных и плодово-ягодных культур. Почвой называется верхний слой земли, в котором и залегает большая часть корней выращиваемых растений. Для различных видов он может иметь разную толщину (рис. 19).

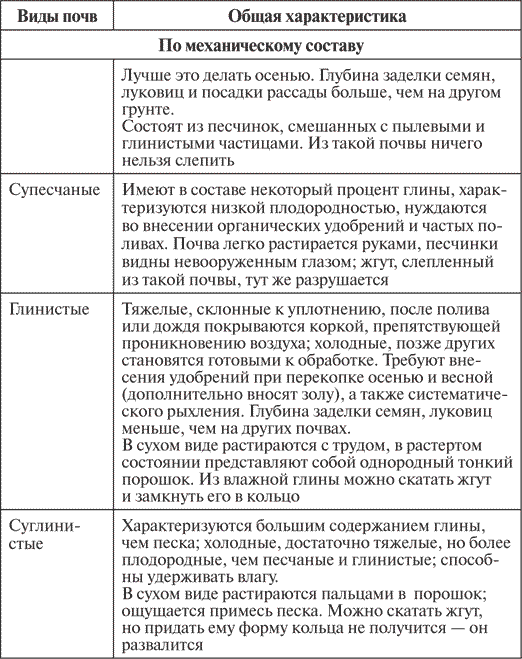

Выше мы писали, как с помощью растений-индикаторов определить кислотность почвы. Но это не единственная ее характеристика. Прежде чем приступать к улучшению состава почвы, необходимо знать, к какому виду она относится. Эта информация представлена в табл. 3.

Таблица 3. Общая характеристика почв

Окончание табл. 3

По ручью времени

Особенно интенсивно садово-парковое искусство развивалось при императоре Чен Люнге. Как миниатюрные, так и монументальные сады наполнялись всевозможными декоративными элементами, оградами, аллеями, мостиками, мощенными известняком дорожками, на которых изображались животные и птицы.

Рис. 19. Слой почвы, требующийся для нормальной вегетации растений и под мощение: 1 – для деревьев; 2 – для кустарников; 3 – для цветов; 4 – для газонных трав; 5 – под мощение

О том, как улучшить или скорректировать состав и структуру почвы, советуем прочитать как в специальных справочниках, так и в научно-популярной литературе, откуда можно узнать об известковании, внесении минеральных удобрений, компоста и т. д. Считаем необходимым сказать, что понизить уровень кислотности почвы можно путем внесения в нее гашеной извести (от 0,5 до 1 кг на 1 м2). При этом если органические или азотосодержащие минеральные удобрения вносят во время осенней перекопки (указанные удобрения повышают кислотность почвы), то известкование следует отложить на весну. Иначе большая часть азота, от которого зависят рост и развитие растений, будет потеряна.

Весь процесс подготовки почвы сводится к следующему. Осенью ее перекапывают на глубину 18–20 см (обычно огородники ориентируются на величину штыка лопаты), выбирают корни сорных растений. Если почва глинистая, то ее улучшают внесением органических удобрений (торфа, навоза, компоста – не менее половины ведра на 1 м2), древесной золы и песка (литровая банка на 1 м2). В это время землю не боронуют, так как неровная поверхность удерживает больше влаги, следовательно, почва сильнее промерзает, благодаря чему корни сорной растительности погибают.

Весной почву рекомендует перекопать, но на меньшую глубину. После этого ее боронуют, измельчая комки. На легких почвах достаточно обычного рыхления.

Окультуривание почвы предполагает внесение удобрений, которые делятся на две большие группы: минеральные и органические. Каждая представлена подгруппами: макроэлементы и микроэлементы.

1. Минеральные удобрения:

1) основные макроэлементы:

а) азот. Регулярное внесение в почву азотных удобрений обеспечивает полноценный рост и развитие растений. Но важно помнить, что чрезмерное количество азотосодержащих составов приводит к неконтролируемому росту зеленой массы, уменьшая сопротивляемость культур различным заболеваниям. Наиболее распространенными из таких удобрений являются аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид, кальциевая селитра, натриевая селитра. Азотные удобрения рекомендуется вносить только на первой стадии вегетации растений, соблюдая указанные в инструкциях пропорции. На недостаток азота в почве указывают такие признаки: мелкие, бледно-зеленого или желтоватого цвета листья, мелкие и твердые плоды;

б) фосфор. В этом элементе растения больше всего нуждаются на стадии завязывания плодов. Если азот продлевает вегетативный период, то фосфор сокращает его. Фосфор реализуется в составе такого удобрения, как суперфосфат (простой, двойной). В отличие от азотных удобрений фосфорные не повышают кислотности почвы, их внесение совмещают с глубокой перекопкой. Если осенью вносят фосфоритную муку, то весной – суперфосфат. На недостаток фосфора в почве указывают такие признаки: задержка цветения, небольшие размеры и тусклый цвет листьев, бронзового цвета прожилки на листьях, желтая окантовка листьев. При значительном фосфорном голодании листья и стебли приобретают красно-фиолетовый оттенок, листья опадают раньше срока;

в) калий. В нем особенно нуждаются молодые экземпляры, поскольку оптимальное его количество повышает морозо– и засухоустойчивость растений. Калий является составляющей таких удобрений, как хлористый калий (его плохо переносят многие плодово-ягодные и овощные растения), сульфат калия, а также древесная зола. В глинистые и суглинистые почвы калийные удобрения вносят во время осенней перекопки, в супесчаные и торфяные – весной. На недостаток калия указывают такие признаки: нижние листья желтеют по краям, здесь появляется ободок, междоузлия укорачиваются, плоды мельчают;

По ручью времени

Кроме парка Ихэюань, знаменитыми являются Бейхай (Пекин), раскинувшийся на площади в 104 га, и Лю (Сучжоу). В них на искусственно созданном рельефе размещены бамбуковые, сливовые рощи, изысканные цветники, прозрачные водоемы, скалы и т. д.

г) магний. Участвует в образовании хлорофилла. Внесение магния сочетают с известкованием почвы. Магний входит в состав калимага, калимагнезии. На недостаток элемента указывают бледная или желтая окраска листьев, светло-зеленые, а потом бурые пятна на листьях, преждевременное их опадание и осыпание плодов;

д) железо. Как и магний, участвует в синтезе хлорофилла. Чаще всего железа в почве достаточно для растений. При выраженном его дефиците, на что указывают бледно окрашенные листья, плодовые деревья опрыскивают раствором железного купороса;

2) основные микроэлементы:

а) бор. Если засыхают верхушки побегов, растения плохо цветут, цветки и плоды осыпаются, листья желтеют, их прожилки краснеют, развивается черная гниль, значит, растения испытывают недостаток этого микроэлемента;

б) марганец. Побелевшие нижние листья, особенно по краю, указывают на нехватку марганца;

в) цинк. Мелкие листья, ломкость веток и побегов – признаки недостатка этого микроэлемента.

Минеральные удобрения продаются в специализированных магазинах чаще всего в виде комплексных составов. В соответствии с соотношением компонентов различают нитрофоску, аммофоску и др.

Для восполнения количества микроэлементов в почве применяют внекорневые подкормки в первой фазе роста. Опрыскивание осуществляют утром или вечером.

2. Органические удобрения:

1) навоз. Используют полу– или перепревший навоз. На тяжелых почвах его заделывают поверхностно, на легких – глубоко. Оставленный на поверхности навоз практически полностью утрачивает свои свойства. Поскольку основную часть навоза составляет азот, то удобрение улучшает рост и развитие растений;

2) птичий помет. Не используется в сухом виде. Его заливают водой, выдерживают 2 недели, после чего разводят водой в соотношении 1:20;

3) составы растительного происхождения. Предназначены для улучшения структуры почвы. К ним относятся опилки, торф, солома, зеленая масса растений. Все они, перепревая, увеличивают содержание в почве азота. Применяя опилки надо учитывать, что они повышают кислотность почвы. Нельзя использовать опилки хвойных пород деревьев;

4) компост. Представляет собой перепревшие отходы растительного и животного происхождения. На получение компоста уходит от 3–4 месяцев до 1–2 лет (в зависимости от компонентов). Технологию изготовления компоста можно найти в любой научно-популярной литературе соответствующей направленности.

После выполнения всех описанных в данном разделе мероприятий освоение участка можно считать завершенным. Можно заняться непосредственно его оформлением.

Лето — время эзотерики и психологии! ☀️

Получи книгу в подарок из специальной подборки по эзотерике и психологии. И скидку 20% на все книги Литрес

ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ