Все, что нужно знать о правильной обрезке

Что важнее всего знать о ветках кустарников для их правильной обрезки? Если большинство садоводов не имеет четкого понятия о том, как нужно обрезать плодовые деревья, то они тем более не имеют такого понятия об обрезке ягодных кустов. По этой причине ни смородину, ни крыжовник, ни шиповник и т. д. обычно вообще не обрезают. Такие кусты хотя и живут долго, но побеги их мельчают со временем в росте, на них делается мало ягод. Причина в том, что там внутри стало слишком тесно из-за невырезанных вовремя старых веток. Как же их узнать и отличить от молодых?

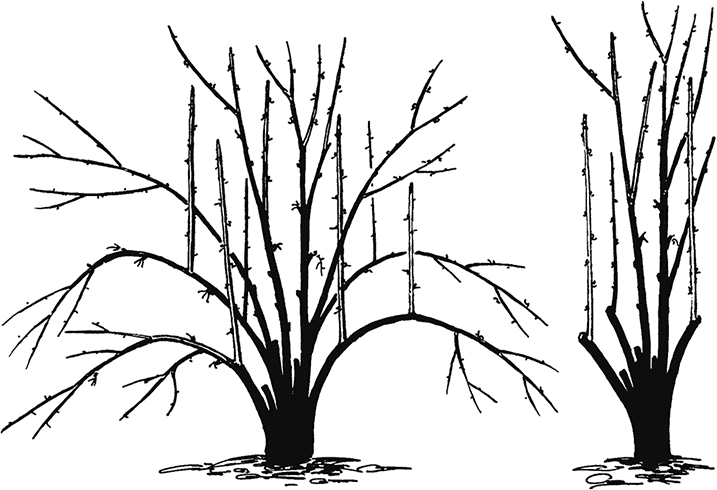

Самые старые ветки куста – всегда и самые низко склоненные к земле. Уточним, что мы сейчас говорим о мощных ветках куста, которые можно было бы назвать скелетными, а не о всякой мелочи. Нормирование их количества – это основа здоровья и плодоношения куста.

Возьмете ли вы все разновидности малины, или смородины, или крыжовника, жимолости, шиповника и т. д. а также разные декоративные кусты – у всех кустов наблюдается эта особенность: самые старшие скелетные ветки всегда образуют своды в стороны. Они отклонены сильнее остальных, расположены на периферии и имеют склонность изогнуться аж до земли.

Для чего это нужно растению? В основном для того, чтобы первые ветки не мешали освещаться солнцем всем последующим: подрастающие побеги молодняка должны «выныривать» из осветленного центра, тогда на них тоже закладываются плодовые почки. (В темноте, в сильной тени плодовые почки не закладываются.) Есть и другая причина: верхушки самых старших веток, присыпанные опадом листвы, укореняются, тем самым молодые кустики «разбегаются» на свежую почву, подобно усам земляники.

Вы заметите, что у всех кустов верхушки вообще очень быстро укореняются. Даже у малины в отдельные годы происходит такое укоренении, хотя у нее побеги очень быстротечные, они не успевают укорениться, поэтому она предпочитает «разбегаться» с помощью корневой поросли.

Самой высокой продуктивностью в смысле урожайности обладают средние по возрасту скелетные ветки куста, они создают основную массу урожая. У каждой ягодной культуры свой срок старения скелетных веток, и плодовод их знает, чтобы вовремя вырезать. По мере старения они отходят в стороны и склоняются к земле все сильнее, на них становится меньше листьев и ягод, они делаются черными, корявыми и полусухими. До такого обычно не доводят, так как такие ветки – это рассадник щитовки, почечного клеща и прочей нечисти.

Вывод

После того как вы поняли принцип жизни куста, вам стало проще обрезать его. Вы осматриваете только нижние ветки и ищете «жертву»: ага, черная, корявая, полусухая, ягод почти нет, зато какие-то подозрительные пятна плесени на стволе имеются – рассадник заразы – подлежит удалению… Ведь главный смысл обрезки ягодного куста – это удаление самых старых скелетных веток, которые теряют продуктивность, не дожидаясь ее полной потери.

Совершают ошибку те, кто ждет полного отсутствия ягод на ветках – так можно и 20 лет ждать, за это время ваш куст превратится в ничто, на нем не будет молодых веток. После своевременного удаления старой ветки куст с новой силой растит молодые. В этом – динамика всех наших кустов.

Таким образом, можно вообще обрезку ягодных кустов свести к удалению самых старых веток, не трогая секатором остальные ветки внутри куста. Ведь у скелетных веток все равно срок жизни ограничен, они не успеют слишком сильно загустеть: у черной смородины скелетные ветки самые быстроразвивающиеся, их полагается удалять в возрасте 5–6 лет. У красной смородины и крыжовника – в возрасте 7–8 лет.

Вывод

Нам понятна стала теперь ошибка владельцев ягодников, которые злоупотребляют подвязкой своих взрослых кустов по обхвату, предотвращая их раскидистость, вместо того чтобы вовремя срезать нижние ветки. Чем устанавливать всякие подпорки, грамотнее поставить себе цель: как только какая-то ветка ягодника коснулась земли – срезать. Пусть кусты стоят коренастые и свежие. Если сомневаетесь, посчитайте по приростам возраст ветки, и если она уже перешла возраст старения – выламывайте (у смородины мягкая древесина, и если ветка поддается выламыванию, то это лучше, чем срезать, чтобы не разносить на лезвии секатора инфекцию или клещей.

«А когда обрезать-то?» – вспомнит напоследок о главном обладатель ягодника.

Для верности рекомендую взять за правило вообще весь ягодник обрезать осенью, по двум причинам. Во-первых, смородина, малина, жимолость – все они очень рано распускают почки, поэтому легко опоздать с их обрезкой и вместе с зеленью лишить растения ряда питательных веществ, в частности азота. Во-вторых, все плодовые лианы – актинидию, виноград, лимонник – нельзя обрезать весной из-за сильного истечения соком, их обрезают осенью. И чтобы не путаться и не вспоминать каждый раз, когда мы что обрезаем, практично установить себе правило: деревья обрезают весной до распускания почек, кусты – осенью после листопада.

Обрезка одиночных кустов раскидистого типа (барбарис, шиповник, жасмин)

…Приведу – жизненное правило. У каждого куста – свой баланс веток: один куст из-за хорошего ухода так бурно растет, что у него можно удалять в год по 1–2 старой ветке, а другой растет слабее, и если у него удалять скелетную ветку чаще чем раз в 2 года, он просто скоро сойдет на нет. При этом оба будут сносно плодоносить, так как обрезка скелетных веток является залогом регулярного плодоношения. Системе обрезки всегда помогает система удобрений.

Удобряй и обрезай! Мы подходим к важнейшей теме в плодоводстве, к обрезке деревьев и кустов. Вам скажет каждый лектор по плодоводству для садоводов, которому приходилось отвечать на самые животрепещущие вопросы своих слушателей, что больше всего трудностей в их буднях – по обрезке. Более того: даже те, кто по несколько раз на разных занятиях слушал про все одни и те же правила обрезки и все знают, все равно испытывают психологическое затруднение при подходе с секатором к своим растениям. Что может облегчить им первый шаг? Знание принципа: «Удобряй и обрезай!» Предварительное удобрение компостом или другой органикой, которое вызовет зеленый фонтан побегов во всех кронах, вселит в вас уверенность, что все поправимо. Не бояться наделать ошибок – вот что нужно начинающему обрезчику.

«Да что ж там останется-то, если я сейчас еще и вырежу «по науке» несколько самым старых веток!» – думает он, глядя на своих непутевых «попутчиков по даче». Многие из них кроме старых веток больше ничего и не имеют… Потому что не удобрял!

Вывод

Преимущество от ежегодной обрезки может получить только активно обрастающее растение, в противном случае от нее будет вред, так как снимутся все плодоносящие части крон.

В эту западню попадают дачники, изучающие статьи по обрезке того или иного вида плодовых или декоративных кустарников, например: «В таком-то месяце обрезаем отцветшие ветки до сильного побега…» А на кусте ни одного сильного побега! Правильно, ведь авторы статей – профессионалы, они как следует удобряют навозным перегноем все свои кусты без исключения, вот они и растут, и их обрезать – одно удовольствие. По науке. А там, где не удобряли, там наука, как говорится, бессильна.

По идее в книге каждый рисунок по обрезке следовало бы предварять рисунком по вносу тачки компоста. Не может быть никакой нормальной обрезки без предварительного удобрения приствольного круга. Не бывает в садоводстве просто: «Обрезай!», – но только: «Удобряй и обрезай!»

Вывод

Удобрение также составляет нашу систему ухода: своевременное удобрение служит одновременно основой и для обрезки.

…Поделюсь по секрету, откуда взялся этот универсальный принцип. Из обрезки живых изгородей! Представляете, что такое обрезать неудобряемую живую изгородь… Вы обрезаете, обнажая все ее прогалины, а она вместо того, чтобы сразу густо зазеленеть и все «заштопать», становится еще голее, лысее!

* * *

Как подступиться с обрезкой? Плодоводы делятся на две группы. Одни (их больше) почти не решаются подойти к дереву с пилой и секатором, а если все-таки после убеждений авторами садовых книг и после долгих уговоров своими собратьями по форумам наберутся мужества, то быстренько вырезают пару мелких веточек – и на этом все заканчивается… У них деревья напоминают метлы своей густотой крон. Другие, наоборот, обрезают и не могут остановиться, все подходят и осматривают свои «прозрачные» деревья: а вдруг забыли что-то срезать, ну, может, сучок лишний остался. Так им нравится смаковать доводку крон до совершенства!

Знаю по опыту, что людей первой группы переубедить крайне сложно. Они много знают из литературы про классическую обрезку, много читают дополнительно, а также периодически записываются на занятия по обрезке, на мастер-класс какого-нибудь опытного плодовода. Не совсем понятно, к чему они стремятся: то ли надеются встретить наконец такой способ обрезки, который им будет выполнить легко, то ли надеются на внезапно снизошедшее на них воодушевление, типа ждут пинка, решительно отправляющего к деревьям…

А может, им надо начать свои уроки обрезки с крайнего варианта: есть такая разновидность обрезки как «посадка на пень». И многие садоводы ее очень любят: смысл ее в том, что некоторые древесно-кустарниковые растения обрезают почти полностью, по уровень снежного покрова, остается пенек из нескольких веток или ствола (отсюда и название пошло – посадить на пень), а летом из него выходят длинные зеленые побеги. Так вот, может быть, если нерешительный садовод посадит что-нибудь из старых кустарников (лещина, сирень, крыжовник…) на пень, и убедится, что растение с мощным корнем не может погибнуть даже от такого действа, то после этого умеренное ежегодное прореживание кроны яблони покажется ему не таким уж обреченным занятием?

Надо заметить, что, возможно, садоводам этой первой группы подойдет предложенная мною «концепция самой щадящей обрезки», которая изложена в одной из последующих глав. А пока мы со всеми читателями, у которых нет психологического барьера, разберем общую классическую обрезку плодового дерева в том удобном для рядового садовода виде, чтобы он мог быстро и эффективно ее совершить.

Чтобы вы, подходя к дереву с секатором, чувствовали себя уверенными в успехе, вам всего лишь нужно четко знать, чего срезать у дерева точно не надо. Это скелетные ветки, их всего несколько, они создают костяк дерева (либо вы его сейчас сами закладываете, обрезая молодой саженец). Для примера мы будет разбирать чашевидную форму кроны, состоящую всего из 3–4 скелетных веток. Вот они в целом должны всегда оставаться, включая все свои основные разветвления и их концевые приросты (пока скелетная ветка молодая, ее концевые приросты можно подрезать, заставляя их ветвиться в нужном нам направлении (поднимать тем самым продолжение ветки или опускать), а когда ветка уже стала взрослой, главные концевые приросты лучше не трогать совсем, разве что чуть-чуть, заставляя приподниматься, это обеспечивает долговечность скелетной ветки). Все остальное можно смело удалять. На самой скелетной ветке тоже можно смело удалять все новые побеги, появляющиеся в ее основании. Таким образом, внутренняя часть кроны должна оставаться пустой и светлой… Словом, после того как вы научитесь вычленять скелетные ветки, вам будет уже проще подступиться к следующему этапу: оптимизировать уже сами скелетные ветки с помощью прореживания части побегов и укорачивания другой части. А там уже и до омолаживания состарившихся плодушек дело дойдет.

«А если дерево уже взрослое, и на нем так много всяких веток, что непонятно, где тут скелетные. Неужели каждую толстую ветку считать скелетной?» – такой вопрос возникает у начинающего обрезчика по поводу взрослых яблонь. Это так, естественно: когда деревом не занимались, то на нем отрастало и утолщалось столько веток, что все они теперь претендуют быть на скелетные. Особенно нескладно выглядят стволы-конкуренты, каждый из которых оброс своими скелетными ветками. Придется вам наводить порядок, наметить структуру и удалять все лишнее. Иногда приходится полностью выпиливать целый такой «комплекс»: весь дублирующий ствол вместе со всеми его скелетными ветками. Такая сильная обрезка взрослого дерева может отразиться на переключении его на активный рост в ущерб плодоношению (корень стал преобладать, он стремится выправить равновесие, нарастив побольше новых веток за сезон). Чтобы этого избежать и обеспечить дереву какое-то плодоношение, слишком уж запутанные кроны обрезают не в один сезон, а за несколько, по 1–2 крупной ветке или стволу в год, чтобы равновесие между кроной и корнем не нарушалось сильно. В любом случае обрезку полагается скомпенсировать локальным внесением компоста под перекопку, это такая же частичная «обрезка корней». Экспериментируйте – и уловите нужный режим обрезки кроны и корней.

Перед обрезкой подобного сложного дерева я обычно смотрю, к какой форме кроны оно ближе всего (в Средней полосе предпочтительнее всего чашевидная или веретено, хотя подойдет и двухъярусная крона). Первым делом определяю так же, какие ветки можно было бы вместо спиливания отогнуть вниз веревками: эта операция сама собой уже несколько осветляет крону и спасает дерево от сильного стресса. Иногда бывает достаточно отогнуть несколько крупных, активно растущих веток, как остается лишь доводочная подчистка мелочи – и крона готова. Хороший способ для непонятных сложных крон – это поначалу делать по возможности просто подобие шпалеры, превращая их в крону-веретено), т. е. переводить все толстые ветки по возможности в горизонтальное положение и подвязывать к колышкам или ниже расположенным веткам. Это уже заметно скажется на плодоношении.

Рекомендую поупражняться в обрезке на одной яблоне, плоды которой не представляют ценности, прежде чем ее рубить на дрова. Поставьте себе целью прореживающей обрезкой повысить качество плодов, сделать их крупнее. При этом срезайте ветки не чуть-чуть, а проведите решительное прореживание и формировку с обособлением нескольких скелетных веток. Чем больше лишнего срежете, тем крупнее станут яблоки, – проверьте эту гипотезу. Важно потом наблюдать, где и как прорастают новые побеги, и дальше учиться с ними работать. Так что учебное дерево послужит тренажером несколько лет. Попутно вы начнете более уверенно обрезать остальные деревья. Любая практика пойдет на пользу, а без практики научиться обрезать невозможно.

…Мне хотелось бы воодушевить начинающего обрезчика. Мастерство заметно вырастет, когда вы узнаете характер той или иной обрезаемой культуры. Вам станет понятнее ее нрав. Тогда дерево становятся легко управляемым. И вы тогда сами ответите на свой вопрос: «А что если со скелетной ветки по ошибке срезать вообще все, что на ней есть – она тогда погибнет?» – вы сами же и ответите теперь: «Нет, конечно! Она скоро вся зазеленеет побегами и исправит все ваши ошибки.» Хотя, конечно, кто ж так уж наголо обрезает свои скелетные ветки!

Долговечность скелетной ветки плодового дерева. Каждая глава этой книги – кладезь, без которого не будет грамотного отношения к саду. Что дает скелетным веткам долговечность и отчего они преждевременно незаметно ослабевают и выходят из строя, нарушая симметрию созданной кроны? В идеале плодовое дерево должно расти на открытом пространстве и освещаться со всех сторон солнцем. Такое дерево напоминает огромный раскидистый дуб в чистом поле: оно почти до самой земли облиственно. Нижние ветки у него не отсыхают (как было бы в лесу, в тени) и живут очень долго, потому что их стимулирует солнце. В этом – основной секрет долговечности скелетных веток плодового дерева: если хотите, чтобы все скелетные ветки жили долго, посадите дерево на солнечном месте.

Эта глава с акцентом именно на скелетной ветке. Скелетная ветка – основа дерева, потому что все они у него – на пересчет. Бережное отношение к каждой из них – это самый верный стиль плодоводства: каждая скелетная ветка создается всерьез и надолго, до выработки своего биологического срока активного плодоношения. (У смородины этот срок равен 5–6 годам, но у яблони и груши он измеряется десятками лет.) Потеря каждой скелетной ветки – это ошибка владельца дерева и большой минус самому дереву, так как теряется заметная часть его продуктивности, а активность кроны смещается вверх, что тоже нежелательно для плодоношения.

Скелетные ветки настолько требуют бережного обращения, что их можно уже при формировке молодого деревца вычистить от сучков до гладкой поверхности у основания около штамба, внутри кроны: аккуратно срезать начисто все веточки и сучки. Пусть основания скелетных веток с самого начала будут гладкими на длину до 0,5 м, позже доведите длину до 1 м. Теперь ничего не мешает очищать их от старой коры (выскребание) и наносить на зиму защитный глиняный раствор. При такой чистоте вы не пропустите появление побегов-волчков, а в этой зоне волчки особенно опасны. Такая аккуратность приучит вас избегать жесткой обуви при залезании на дерево: продавливание коры жесткой подошвой сапога может стать очагом отмирания древесины. На плодовое дерево лучше залезать босиком. Либо пользоваться стремянкой, у которой верхняя перекладина обмотана тряпкой.

Вывод

Так называемые волчки, волчковые побеги – это один из главных врагов скелетных веток. Чем длиннее волчок, тем он опаснее. Такие волчки имеют обыкновение появляться либо на самом стволе, либо поблизости от него как раз на том самом основании скелетных веток, которое мы зачистили. Они всегда подлежат выломке как можно раньше, так как не представляют ценности, их даже не берут на черенки для прививки (из них вырастают малопродуктивные кроны).

Начинающий плодовод может подумать, что вероятнее всего дерево потеряет скелетную ветку в результате ее отлома, например, от снега или от перегруза урожаем. Да, такое случается, но значительно реже, чем основная причина: медленное усыхание неконкурентоспособных веток из-за чрезмерно активных и лучше освещенных верхних веток. Как правило, преждевременно усыхают нижние скелетные ветки. Это вызвано тем, что они слабее, чем остальные. Цель плодовода – усилить тягу нижних веток и умерить ее у верхних.

Признаком того, что скелетная ветка находится в бодром и перспективном состоянии – это достаточно длинные, более 20 см, ежегодные приросты на ее концах, направленные при этом несколько вверх, выше горизонтального положения. Если же приросты короткие или все они направлены вниз, значит, дерево считает эту ветку недостойной долгой жизни, и вам нужно «переубедить» его. Речь идет о яблонях и грушах, т. е. о семечковых, так как у косточковых, особенно у вишни, нижние скелетные ветки имеют склонность достаточно быстро усыхать, и приросты на их концах хотя и могут быть длинные, но они «плакучие», направлены вниз.

Вывод

Плодовод имеет возможность с помощью обрезки активизировать нижние скелетные ветки, удаляя их «краевые остатки» до идущих вверх сильных ответвлений (желательно, чтобы они находились как можно дальше от ствола). Это только один из способов усиления нижних скелетных веток, он основан на том, что чем более ветка вертикальная, тем сильнее она тянет. С этой же целью под нижние скелетные ветки ставят подпорки, приподнимая их. Подпорка (рогатина) должна стоять прочно и не раскачиваться на ветру, не повреждать кору. По мере утолщения ветки она фиксируется в новом положении, тогда подпорку вынимают.

Чтобы скелетная ветка «хорошо тянула», что означает, активно прокачивала через себя питательные вещества, активно вела фотосинтез и плодообразование, она должна, как было сказано выше, хорошо освещаться солнцем. Для этого при текущей обрезке хозяин дерева старается осветлить нижние ветки, удаляя побольше загущающей зелени с верхних веток: от этого выигрывают и те и те. Но этого мало. Важно при этом с помощью формировки умерять рост остальных, верхних скелетных веток. Прежде всего, избегать образования в кроне характерных «рогатин». Для этого у нас всегда есть отличный прием: наклон веток, постепенный или разовый. Подробнее. У дерева наиболее конкурентоспособны обычно два вида скелетных веток, которые невольно вытесняют все остальные.

1. Расположенные выше по стволу: чем выше находится скелетная ветка, тем усиленнее ее питание; следовательно, самыми долговечными всегда оказываются самые верхние скелетные ветки (их могут загубить только возникшие у их основания побеги-волчки), но мы не можем ровняться лишь на верхние ветки, так как в этом случае крона получится высокой «зонтоподобной», за ней практически невозможно ухаживать. Искусство обрезчика – в умении сохранить для дерева нижние скелетные ветки, для этого при формировке он старается придать верхним веткам более горизонтальное положение, чем нижним.

2. Ветки, идущие под острым углом от ствола (это и есть «рогатины»). Характеристика рогатины: у нее обе части имеют сильно выраженное вертикальное направление, а для всех деревьев действует закон: вертикальные побеги обладают более сильным ростом, чем горизонтальные (чем сильнее ветка опускается от вертикального положения, тем больше ослабевает ее рост). Ветки, опущенные ниже горизонтального уровня уже практически не растут, они некоторое время плодоносят, а затем отсыхают.

Чем плоха затесавшаяся в крону вроде бы невинная «рогатина»? Тем, что она очень активно прокачивает через себя воду, она действует в кроне как главная магистраль со скоростным движением, закачивая через себя снизу почти все питательные вещества на верхушку дерева. В результате все ветки, находящиеся вокруг «рогатины», и тем более ниже ее, слабеют и отсыхают. Вы знаете такие яблони, у них голые стволы, представляющие из себя несколько рогатин, и так до самого верха, а вот там – никому не нужное бесконтрольное загущение. Такие яблони не могут плодоносить равномерно, у них происходят длинные паузы между плодоношениями, им приходится по 2–3 года и более копить силу.

Вывод

Культурная сортовая яблоня не может существовать на самотеке, она была создана не для этого, а для культивирования. Сортовые плоды культивируют, т. е. из мелких делают крупными, для этого обрезкой к ним перераспределяют питание. Избегание рогатин в кроне – это один из этапов культивирования. Самостоятельно, бесконтрольно растущая яблоня или груша в обязательном порядке закладывает в структуре своей кроны множество «рогатин», такова природа их роста.

Владельцу сада при выращивании саженцев никак нельзя оставлять им надолго свободный рост. Он прежде всего не должен допускать закладку «рогатин», и особенно дублирующих стволов (узкая рогатина), так как каждая из них фактически является двумя конкурирующими штамбами. Нам не нужны деревья в два и более стволов, нам нужны деревья в один ствол, покрытый скелетными ветками, отходящими под пологими углами. Это если речь идет о веретеновидной кроне. В случае чаши – это 4 скелетные ветки, расходящиеся из примерно одного места под примерно одинаковыми пологими углами.

Вывод

Садовод совершает ошибку, когда формировкой придает нижним скелетным веткам почти горизонтальное положение, а верхние у него занимают чашевидное положение, близкое к «рогатине». Тем самым он дает верхним веткам двойное преимущество (за счет верхнего положения и за счет более вертикальной ориентации), они резко заберут инициативу и за несколько лет вытеснят нижние.

Наоборот, нижние скелетные ветки по правилам формировки должны быть несколько сильнее приподняты, чем верхние. Поэтому их не наклоняют веревками так уж сильно. А вот верхние можно гнуть сильнее, почти до самого горизонтального положения.

Теперь по поводу «ампутации». Суровая правда состоит в том, что нижние, да и вообще любые скелетные ветки однажды могут выходить из строя. Здесь принцип такой: лучше для заживаемости раны пилить еще живую ветку, чем сухую, так мы вернее избегаем дупла. Поэтому, поняв по величине приростов, что с веткой что-то не то, она совсем ослабла, хотя цветет, и особенно если где-то уже имеются засохшие части, ее лучше по весне спилить целиком. Спил делается четко у самого основания, у ствола, задействовав «кольцо» – особый, хорошо заметный наплыв коры, который быстро закроет рану. Обязательно, замазав ее сразу садовым варом. И еще не помешает ради важности операции прокалить перед тем полотно пилы над газовой плитой от инфекции.

…Еще один козырь, поддерживающий долгую жизнь скелетных веток. Здравый смысл напоминает нам, что «нижняя ветка только после того будет хорошо тянуть», когда дерево удобрили. Объяснение тут простое: при дефиците питания любое растение прежде всего жертвует тем, что внизу: нижними листьями или нижними ветками. Как у нашей оконной рассады недостаток питания вызывает пожелтение нижних листьев, так и у деревьев начинают чахнуть и сохнуть нижние ветки.

Нельзя допускать, чтобы дерево без удобрения пускало все свои скудные запасы питания на плодоношение. Тогда оно, во-первых, будет плодоносить всего раз в 3–4 года, накопив-таки силы, а во-вторых, у него, уж будьте уверены, станут быстрее нормального усыхать нижние скелетные ветки (скорее всего, уже все отсохли, так что перед вами – «пальма» с длинным голым стволом.

Без поступлений азота не будет длинных приростов на концах всех скелетных веток, включая нижние, а значит, они лишены долговечности.

Излишне говорить, что длинных зеленых приростов у дерева не будет и без полива.

Уверен, что сомнений по поводу того, надо удобрять яблони или не надо, надо их поливать или нет, – этих сомнений у вас не осталось.

Побег или сучок? После того как мы поговорили о скелетных ветках, нужно разобраться в мелких ветках. Чем отличается побег от сучка? Этот вопрос можно поставить иначе: чем отличается вертикальная ветка от горизонтальной? Ответ прост: побег – от слова «побежал», а сучок – от слова «усох».

Это касается яблони и груши. У них короткие горизонтальные приросты скоро превратятся в сучки, но сначала они будут несколько лет плодоносить. Длинные же вертикальные побеги продолжат рост, они плодоносить не станут, такова их природа.

В этом принципиальное различие: все вертикальное у яблони – перспективное, надолго (стратегические задачи длительного роста и создания мощной ветки), а все горизонтальное – сиюминутное, для решения сугубо сегодняшних задач (тактические задачи плодоношения). И это касается и мелких веточек: глядя на их положение и величину, нам ясна их перспектива, их намерение: горизонтальные и короткие собираются скоро начинать плодоносить, а вертикальные и длинные увлечены сугубо ростом. И нам остается решить, совпадают ли их намерения с нашими. На скелетных ветках нам нужны в основном плодоносящие веточки. Поэтому длинные побеги здесь можно просто сразу удалять целиком выламыванием, хотя есть и техники заставить их ветвиться и переводить в короткие сучки для плодоношения (разные плодовые веточки: кольчатки и копьеца).

Так значит, при обработке скелетной ветки надо оставлять на ней только вертикальные веточки?

Можно и так, для упрощения. Вертикальные побеги весной следующего года укорачивают примерно на треть и тем самым заставляют их покрываться сучками.

На скелетных ветках оставляют и приподнятые побеги, скажем, до угла в 45°.

Важно научиться усмирять их рост несильной обрезкой (сильная обрезка таких побегов провоцирует усиление дальнейшего роста). Наша цель – поддерживать скелетные ветки в состоянии активного плодоношения: ежегодное нарастание молодых сучков по всей ее поверхности кроме самого основания позволит нам со временем проводить омолаживающую обрезку самых ранних, начинающих усыхать плодушек.

Вывод

Умелый плодовод ценит как вертикальную составляющую веток, так и горизонтальную, они у него обе всегда сочетаются и находятся в балансе. Разными приемами формировки дерева он умеет достигать равновесия обеих частей. Если ветки увлечены ростом, он умеет сбавить рост и усилить сторону плодоношения. При этом он старается обрезкой «загнуть» вверх концы всех скелетных веток, чтобы предотвратить их «остановку», т. е. полное переключение на плодоношение. Скелетная ветка должна и плодоносить, и омолаживаться.

Основные способы умерить рост дерева и подстегнуть плодоношение – это частичная резка корней вкопкой компоста и наклон ветвей в более горизонтальное положение. Основные способы подстегнуть рост – это внесение удобрений и прореживающая обрезка.

Для сравнения. У кустов смородины и крыжовника самые горизонтальные старые скелетные ветки, наклоненные до земли, с усыхающими плодушками, просто регулярно вырезают, не утруждая себя детальной проработкой боковых побегов (хотя такое возможно).

В идеале садовод проводит все сразу, достигая одновременного роста и плодоношения каждого дерева: он вкапывает органику, что является несильной резкой корней и внесением азотного удобрения – это усиливает как их рост, так и плодоношение; он наклоняет избранные ветки, добиваясь равномерности роста скелетных веток; ежегодно поводит прореживающую обрезку всего дерева – это тоже стимулирует одновременно рост и плодоношение; наконец, он обильно поливает дерево, а так же прореживает завязи, не позволяя дереву надорваться и в урожайные годы забыть про рост. Все это мы подробнее разбираем в соответствующих главах.

«А почему мы не говорили про кербовку?» – напомнит начитанный новичок в формировке.

Стимулировать обрастание голых толстых веток с помощью таких методов как кербовка (пробуждение почек путем насечек ножом) – это, на мой взгляд, удел южного плодоводства. Мы ведь не все используем из их приемов. Нам нельзя настолько же сильно травмировать свои яблони. Да среднему садоводу-любителю и без надобности «копать так глубоко».

* * *

…В заключение главы – напоминание о еще одном аргументе в пользу кропотливой обрезки семечковых и косточковых культур. У них у всех очень прочная древесина, поэтому «ни сучки, ни побеги» с них не облетают сами после усыхания по какой-либо причине. Это ведет к образованию больших и малых дупел по всему дереву. Для привитого растения это непозволительно: столько ворот для инфекции! У яблони и груши все «уходящее» должно быть срезано как можно раньше, а срезы должны быстро затянуться.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК